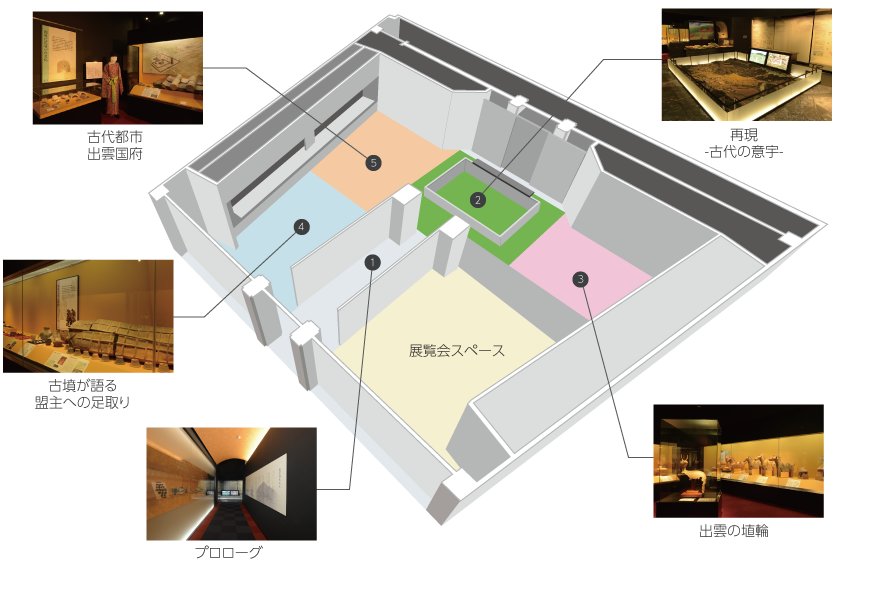

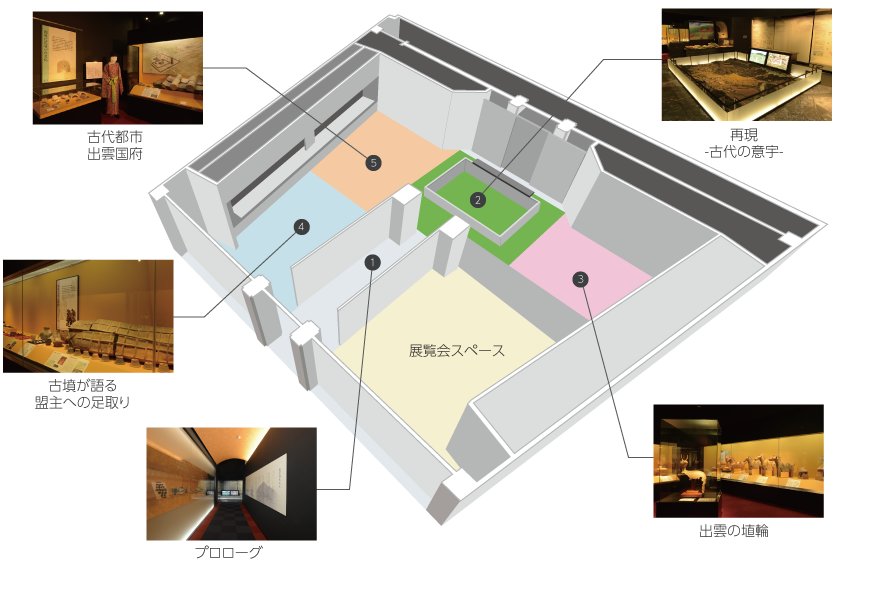

展示学習館 常設展

MUSEUM PERMANENT EXHIBITION

古代出雲の中心地 意宇(おう) ― 八雲立つ風土記の丘の歴史と文化 ―

- 1. プロローグ ― 意宇の足取り ―

-

古代出雲の中心「意宇」の地には、旧石器時代や縄文時代にも狩猟や漁労、植物採集をおこなう人びとが住んでいた。弥生時代になると稲作農耕がおこなわれ、集落の数が増加し、中心地としての基盤ができた。

- 2. 再現 ― 古代の意宇 ―

(奈良時代復元模型)

-

東西4.8㎞、南北3.5㎞の奈良時代の景観を1000分の1スケールで復元した模型。発掘された国庁・正倉・寺院・国分寺をはじめ『出雲国風土記』記載の郡家・駅家・軍団・市・渡・山陰道、そしてそれ以前から存在する古墳もふくめた歴史的景観を復元している。古代の地方都市をこれだけリアルに復元できるのは出雲以外にはない、必見のジオラマ。

- 3. 出雲の埴輪

-

『日本書紀』にもとづけば、出雲は埴輪の起源と関わりがあるともされる。平所(ひらどころ)遺跡埴輪窯跡出土の「見返りの鹿」埴輪(重要文化財)や、人物埴輪群としては日本最古級(5世紀中頃)の石屋古墳出土埴輪はとても有名。

- 4. 古墳が語る出雲の盟主への足取り

-

この地域の豪族が、どのような経緯をたどって出雲の盟主に成長したのか、古墳のありかたをもとに紹介。

とりわけ、岡田山1号墳出土の「額田部臣」銘文入り大刀(重要文化財)は、ヤマトとの関係をもつリーダー(臣)が6世紀後半に実在したことを示す史料として注目される。

- 5. 古代都市出雲国府

-

出雲国府跡の調査・研究成果をもとに、その機能や特色を展示。国府跡は現在も調査がつづいており、最新の成果も順次紹介する。

国分寺や新造院(豪族の私寺)、そして集落出土品を通して、奈良・平安時代の様相も紹介する。

- 6. 風土記の丘の景観と文化財(ガイダンス棟)

-

中世から近世における国府域の変容と水田化、墓の今昔、風土記の丘地内の社寺にかかわる資料を展示。

また、出雲国庁跡の発掘にいたる調査研究史をあわせて紹介。展示室床面には風土記の丘全体の航空写真を設置している。

ガイダンス山代の郷 常設展GUIDANCE YAMASHIRO NO SATO PERMANENT EXHIBITION

山代二子塚古墳とその周辺 ―大庭・山代地域の歴史と文化―

- ガイダンス山代の郷

- ミニシアター

- 向山1号墳の石棺式石室

- 立体地図(積層模型)

- 山代二子塚古墳土層見学施設

- 1. ミニシアター「古墳は語る」

-

ガイダンス山代の郷に隣接する山代二子塚古墳について、クイズ形式を取り入れて楽しく紹介するミニシアター(13分)。山代二子塚古墳は墳丘の全長が94mになる島根県最大級の古墳であり、はじめて「前方後方墳」と命名された古墳でもある。

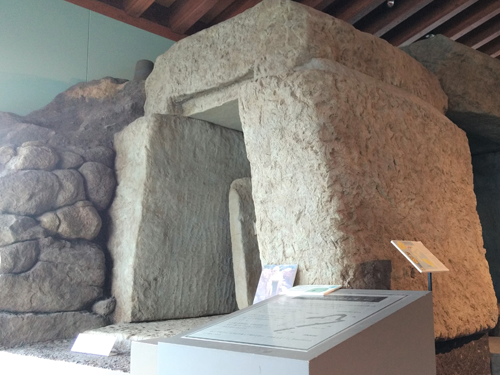

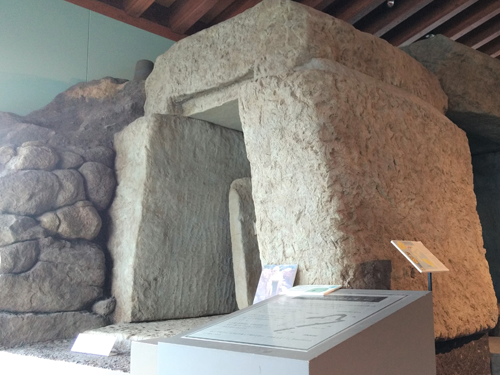

- 2. 向山1号墳の石棺式石室

(実物大復元模型)

-

6世紀末から7世紀前半の出雲東部では「石棺式石室」と呼ばれる、切石をもちいた独自の横穴式石室が造られた。典型例である向山1号墳(松江市古志原)の石室を実物大で復元し、内部を観察できるようにしている。

- 3. 立体地図(積層模型)

「大庭・山代地域の古墳」

-

八雲立つ風土記の丘北部(大庭・山代地域)の積層立体地図。この地域はかつては渓谷であり、出雲を代表する大型古墳4基が集中して造られたほか、奈良時代にはふたつの寺院が建立された。地図ではこうした地形と史跡の位置関係を確認できる。

- 4. 山代二子塚古墳土層見学施設

-

山代二子塚古墳の後方部は、明治40年頃に旧日本陸軍が射撃場を造るために削られてしまったが、のちに島根県が見学施設として復元・整備した。古墳断面の土層を見学できる。